潔森工坊,讓您輕鬆解決戴森維修煩惱!

您是否曾經遇到戴森產品故障的問題,卻因為找不到合適的維修服務而感到焦慮?不用再擔心!潔森工坊專業戴森維修服務隨時待命,為您解決所有煩惱!

從電池更換到馬達修復,我們的專業技師都有多年的經驗,能夠提供各種產品保養和維修解決方案。

讓我們為您的戴森產品重拾光彩,讓您的生活充滿便利!別再讓產品故障困擾您,現在就聯繫潔森工坊專業戴森維修服務,讓我們為您解除維修煩惱!

Dyson專業拆解高手-讓您的產品重展風采!

親愛的Dyson產品用戶,你是不是也曾經因為產品的精密結構而擔心維修的問題呢?

別擔心,我們的專業工程師擁有豐富的Dyson拆解經驗,小心翼翼地拆解您的產品,確保維修過程不會對外觀造成損害。維修完畢後,您的產品將恢復原有光彩,就像新品一般!

當然,我們的維修中心不僅僅提供專業的Dyson拆解技術,還提供180天的服務保證!

就算您遺失了維修單據,也不必擔心喪失維修資格,因為我們的維修資訊都會記錄在雲端系統中,全國服務,只要您是我們的客戶,就可以享受到全國各地的服務保障!

我們一直致力於提供最安全、有保障的Dyson維修服務,讓您的產品重現光彩,為您的生活帶來便捷。所以,放心地使用您的Dyson產品,有任何問題都可以隨時聯繫我們!

Dyson馬達修理,處理精細不馬虎

通通沒問題~就算是最麻煩的馬達維修問題

你的Dyson馬達出了問題嗎?別擔心,我們的專業維修團隊會用最棒的招數來解決最棘手的馬達維修問題。

首先,我們會紀錄下產品損壞的位置,拆機前也會拍照備份,這樣就能確保在維修過程中不會有任何二次損害。

接下來,我們會使用戴森維修專用工具,專業人員會仔細檢查和確認需要維修的問題,並且與客戶確認是否進行維修。

在周邊零件維護與保養的過程中,我們會分離吸塵器機身,更換原廠馬達,確保每一個小細節都被仔細地處理。

最後,我們會細心的組裝回復出廠狀態,並回報進度,讓你拿回Dyson可以放心使用,感受到潔森工坊專業與細緻的處理。

通過我們專業的維修流程,你的Dyson馬達問題得到了有效解決,使產品延長使用壽命,維修電器找潔森_你家Dyson最專業的電器醫生。

Dyson故障,誰怕誰?讓潔森工坊幫您馬上解決

你的Dyson吸塵器或吹風機遇到了問題?讓潔森工坊來解決你的煩惱吧!我們提供一系列針對Dyson產品的緊急維修服務,讓你的產品重獲新生!

• V10, V11, V12馬達無法啟動:

不用擔心!我們可以更換全新馬達模組,讓你的吸塵器重回巔峰狀態!

• 吸塵器電池更換:

你的吸塵器電池已經壽終正寢?別擔心!我們使用原廠規格的動力型電池,讓你的吸塵器再次充滿活力!

• 吸塵器按鈕故障:

按鈕故障,無法啟動?沒問題!我們可以更換啟動鍵模組,讓你的吸塵器一按即啟!

• 吹風機無法啟動:

讓你的頭髮不再凌亂!我們專業維修,讓你的吹風機重返巔峰!

• 吹風機電纜老化:

不用擔心安全問題!我們可以更換全新零件,讓你的使用安全無憂!

• 水貨吸塵器故障維修:

獨立檢查處理,讓你的產品迅速恢復!

• 吸塵器惡臭異味:

提供深層清潔,讓你的吸塵器重拾清新!

• 無法充電/閃紅.藍燈:

專業檢查,快速找出問題並解決!

• V11系列顯示器故障:

不用更換整組都換掉貴鬆鬆,只需更換顯示器,就能修復問題,讓潔森工坊省給你!

我們的專業緊急維修服務幫助眾多消費者解決了Dyson產品故障問題,讓他們的產品重返正常運作,使用壽命也得到了延長!快來找我們解決你的Dyson產品問題吧!

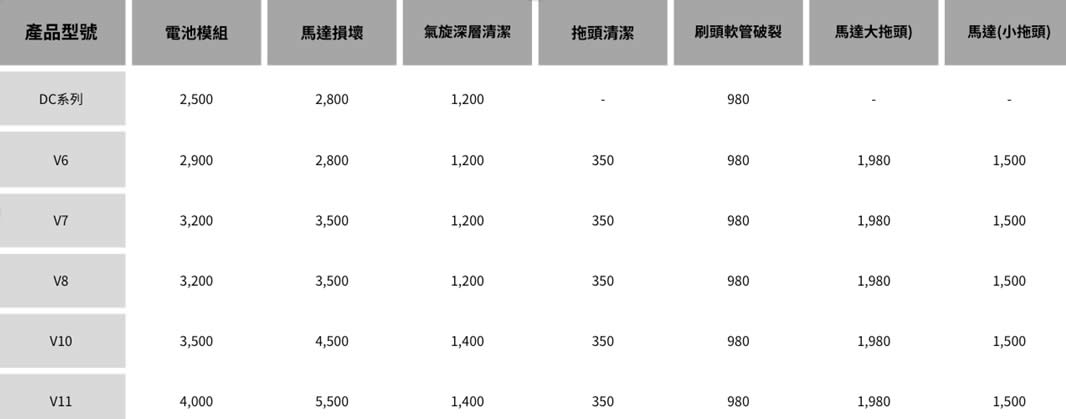

戴森Dyson維修價格

透過對應型號,來取得你的維修價格,Dyson V6吸塵器,Dyson V7吸塵器,Dyson V8吸塵器,Dyson V10吸塵器,Dyson V11吸塵器,

若想了解更詳細價格,請洽官網諮詢

其他維修品牌

1.國際牌Panasonic

2.伊萊克斯Electrolux

3.日立HITACHI

4.科沃斯ECOVACS

5.BOSCH

6.Neato

7.小米

8.雲米

9.LG樂金

10.iRobot

潔森工坊維修據點

其他縣市也可用寄件方式為您服務:

臺北服務地區:大同、北投、士林、中山、松山、內湖、萬華、中正、信義、南港、文山、大安

新北服務地區:板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、 樹林、汐止、鶯歌、三峽、淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來

桃園服務地區:桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、蘆竹、大溪、龜山、大園、觀音、新屋、龍潭、復興

新竹服務地區:東區、北區、香山區、竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、竹東鎮、五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉鄉

苗栗服務地區:竹南鎮、頭份鎮、三灣鄉、南莊鄉、獅潭鄉、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、苗栗市、造橋鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、卓蘭鎮

臺中服務地區:臺中市、北屯、西屯、大里、太平、南屯、豐原、北區、南區、西區、潭子、大雅、沙鹿、清水、龍井、大甲、東區、烏日、神岡、霧峰、梧棲、大肚、后里、東勢、外埔、新社、中區、石岡、和平

彰化服務地區:彰化市、員林巿、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

嘉義服務地區:太保市、樸子市、大林鎮、布袋鎮、中埔鄉、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

雲林服務地區:斗六市、西螺鎮、斗南鎮、北港鎮、虎尾鎮、土庫鎮、林內鄉、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、褒忠鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、臺西鄉、東勢鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

臺南服務地區:新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、大內、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、新化、新市、善化、安定、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、仁德、歸仁、關廟、龍崎、永康、東區、南區、中西區、北區、安南、安平

高雄服務地區:前金、新興、鹽埕、左營、楠梓、鼓山、旗津、苓雅、三民、前鎮、小港、鳳山、鳥松、大社、仁武、大樹、岡山、燕巢、梓官、永安、彌陀、橋頭、田寮、茄萣、阿蓮、路竹、湖內、那瑪夏、桃源、茂林、六龜、美濃、旗山、甲仙、內門、杉林、林園、大寮

屏東服務地區:九如、里港、鹽埔、高樹、長治、麟洛、內埔、萬巒、竹田、萬丹、新園、崁頂、林邊、佳冬、南州、新埤、枋寮、枋山、車城

潔森工坊始終秉承客戶至上的服務理念,為您提供最優質的家電維修服務。屏東日立吸塵器故障推薦

從接待您的諮詢,到維修過程中的溝通,再到維修後的售後支持,我們將全程為您提供貼心的服務。苗栗Dyson v7吸塵器水貨維修推薦

潔森工坊的客服團隊擁有豐富的產品知識,能夠迅速回應您的需求,並且為您提供專業的建議。選擇潔森工坊,您將體驗到無與倫比的客戶服務。彰化Dyson空氣清淨機無法啟動推薦

小區里有好幾條幽靜的小巷,南北西東。人在其中,仿若“人走小巷東、人走小巷西、人走小巷南、人走小巷北”,唯有我經常走的是下樓往左的那兩條幽靜而熟悉的小巷。 一條小巷在出門幾步后分叉,形成兩條。往左走,是一條,往右走,是另一條。一條挨著上面的樓房,可以聽見或者看見底樓電視的聲響或畫面;另一條則上檻,走進一條更為細小蜿蜒曲折的路,四周有棕櫚樹和各類花草。 兩個小巷,暫且稱之為“主小巷”“副小巷”。平時,我上班或下班回家,走的必定是這條更加寬廣的主小巷。因為自行車的緣故,也因為它代表著一顆平常心,一種胸有成竹和篤定淡然。其實主小巷也有曲折的地方,并且與副小巷在某個地方融匯交集,仿佛匯入通向大門的唯一一條河流。 副小巷仿佛是襁褓中的嬰兒,不想被人高抬貴“腳”,也不愿意被陌生人闖入。它的本色調是灰暗的、靜謐的以及多愁善感的。不過,世間本沒有路,走的人多了便成了路。我無法猜測那些人是怎樣走出這條路來的,抑或真的一開始沒怎么注意,走著走著慢慢就成了有些人的專利——他們習慣了走這條路,于是它便堂而皇之成了小巷,與“大道至簡”的主小巷合二為一,又和而不同。 副小巷處于各種常青樹下面,走到里面,你會感到一絲涼意。夏天在下面乘涼或遛狗是不錯的選擇。各種植物豐沛,春天花香四溢,夏天你可以聽見里面發出蟬的聒噪。而更多的時候,它的路面是濕漉漉的,下雨的時候,各種植被風生水起,而幽暗的路面也鮮有人走。久而久之,就有苔蘚鋪滿小巷。戴望舒的《雨巷》:撐著油紙傘,獨自彷徨在悠長、悠長又寂寥的雨巷,我希望逢著,一個丁香一樣地結著愁怨的姑娘。她是有丁香一樣的顏色,丁香一樣的芬芳,丁香一樣的憂愁,在雨中哀怨,哀怨又彷徨……若是喜歡雨中散步的人,在這條小巷中行走,一定會找到與“雨巷”一樣殊途同歸的念想,它們異曲同工,仿佛小雨滴答,丁香一樣的姑娘隱沒在小巷中,猶抱琵琶半遮面,等著你去表達發現。 若是不熟悉地形,你走上巷陌小徑的副小巷,可能一時半會反應不過來,會不會走錯了?特別是在寂靜而又幽深的夜晚,熟悉的人會毫不猶豫地踏上小巷門檻,走向縱深和未知。然不到一分鐘,便到了這條好似纏著系帶的主小巷,然后踏上人生的星光大道。 它們,一個朝內,一個朝外,開心的時候,我朝內也朝外;傷感的時候,我便朝內,心情像這濕漉漉的苔蘚,等著被陽光注射溫暖。這時的小巷僅僅向我開放,我把心思說給它,它然后賜予我黑暗之后的光明。 顧城有首著名的《小巷》:“小巷,又彎又長,沒有門,沒有窗,我拿把舊鑰匙,敲著厚厚的墻。”有門,詩人可以用鑰匙打開。有窗,詩人可以破窗而入。但是,隨著時光的流失,這些對于詩人來說,已經是不可能的了。詩歌表達了顧城沒有喪失希望,依然尋找人生的家園的思想感情。每一個小巷都承載著一段無法言喻卻深情款款的故事。《小巷悠悠》寫道:巷深處的流水只有流在故事的岸邊,故事的岸邊生長一種不開花的曇。白云蒼狗,小巷深處是否海棠依舊?!當我又站在流逝了四千多個日子的熟悉又陌生的土地上,我的心滿溢不安,我無法明了此來拾取的會是故人重逢的愉悅還是故地重游的失意? 在日復一日的小巷游走中,我無法感慨或為賦新詞強說愁。熟悉了,走進了,抑或過去了,才會發現身邊的小巷并未走遠,它就像人生的一節火車頭,帶著你在這個喧囂而靜謐的城市踽踽而行,找到回家抑或離家的路,直到你逐漸老去…… >>>更多美文:原創散文

賈平凹:滿月兒 去年夏天,我在鄉下老家養病,末了的日子里到姨家去,正好是農歷六月六。這一天,農民都講究把皮毛絲綢拿出來曬日頭,據說這樣蟲就不蛀。姨家的大雜院前,楊樹上拴了一道一道鐵絲,棲著皮襖、毛襪、柞綢被子、狗毛氈子,使人眼花繚亂。正欣賞著,就聽見有“咯咯咯”的笑聲,繞過楊樹一看,原來是一個十七八的姑娘和一個老婆婆在拽被面。兩人一松一拉,那洗后未干的被面就平展開來。姑娘很調皮,用力太大,把老婆婆一個勁兒拽著往前走,那老婆婆就罵道: “這死女子!讓娘夸你力大哩!輕點,輕一點!” 那姑娘只是笑,并不讓步,把娘一直拽了過來。 “沒正經!”娘生氣了,使勁一拽,那姑娘只管笑,沒留神讓被面脫手了,娘一個后趔趄,快要倒下去,姑娘箭步上前拉住,娘兒倆就勢兒坐在地上。姑娘又“咯咯”笑起來,娘狠狠地用手指在她眉心一點,自己也逗笑了。突然,娘捂了女兒嘴,拿手指指東邊窗子,姑娘便輕手輕腳走到窗前,不小心,撞翻跌爛了窗臺一葉瓦;她一跳跳出二尺地來,叫道: “出來曬曬日頭吧,別盡坐著發了霉了!” 這時候,姨發現了我,喜歡得沏了茶出來,讓我在門前蔭涼地坐了。我瞧見那姑娘還在那兒笑,就招呼她來喝喝茶,她立即過來了。她娘笑著用手戳臉羞她,她說: “不該喝嗎?我還要叫她大姐哩!” “這好派風,見人熟! ”姨說,“我這外甥女是農學院的‘秀才’,你要叫老師哩!” 我便笑著問她剛才在窗口看會么?她說:“那里邊住著—個寶貝蛋兒!” 姨告訴我:“這是月兒,屋里住的那是她姐姐,叫滿兒,是大隊科研站的,正在屋里搞試驗哩;搞試驗的時候,全家人連她娘也不許驚動的。” “人家嘛,是全家的重點,要保證重點呢!”月兒說。 “那你呢?”我問。 “咱是萬人嫌!哼,我真懷疑我是不是娘從哪兒要來的?” 大家都笑了,月兒她笑得最響! 月兒開始翻我帶的網兜了,她拿出了兩本書來,看看里邊盡是外國字,就問: “這是哪國字呢?” “英文。” “你看得懂嗎?” 姨說:“人家一看一上午,坐在那兒紋絲不動,頭暈部不暈。”月兒高興了,說她姐姐也有這樣的書,只是沒有這么厚;她頂愛聽姐姐念那書了,但姐姐偏不讓她聽。 可是,我剛給她念了半頁,她卻跑走了;大場上,一個小伙踩著碌碡碾蘆葦眉,她跳上去,一邊踩得碌碡“呼嚕嚕” 滾,一邊“咯咯咯”地笑。 晚上,我正在燈下一邊熬著中藥兒,一邊看外文書,突然聽見門輕輕敲了一下,就沒動靜了,我以為是風吹的,但是,又是輕輕兩下,接著就有人問: “陸老師,你睡了嗎?” “誰呀?”我拉開了門,是一個二十四五的姑娘倚在門框上,當我看她的時候,她臉微微一紅,就低下頭摩挲起那長辮子,說:“我叫滿兒,住在斜對門的。這么晚了,打攪你了?” 我高興了,趕忙讓她進來坐。一挑門簾,她輕輕閃進來,連個聲兒也沒有,就穩穩地坐在炕沿上不動了。 “真不象是姊妹倆兒!”我想起了月兒,說。 “一個人一個脾性嘛,她輕輕一笑,“下午我聽她說你來了,還帶了外文書,我喜得……陸老師,你住多長時間呢?” “十天左右吧。” “其實還可以長些,她說,突然看見了藥罐,“你有病嗎?” 我告訴她:我患有慢性胃潰瘍,這次主要是來療養的。她眉心就一直打個疙瘩,末了說:“明天我給勝文寫個信吧,他是我同學,現在是赤腳醫生,他治這病有個偏方,靈驗得很。本來我要求你一件事,但是你卻病了……” 她說著,就坐在藥罐前,拿筷子攪藥。 “是學外語嗎?” 筷子不動了,她抬起頭問: “你怎么知道了?” “月兒說的。” 她撲哧笑了:“陸老師,原來只說咱農民嘛,學那些個外文干啥用呀?可搞起科研后,才知道多重要哩!自己就開始自學,可惜沒個老師,費了好大的勁,才認得幾個單詞。” “那我教你吧。” 她高興得笑出聲來。原來她笑得也是這么動人呀!她靠近燈前,用發夾挑了一下燈芯;我們便立即開始教學了。她從口袋里掏出一個單兒來,上邊是“小麥,燕麥,分菓,開花,授粉”,說她正搞小麥、燕麥遠緣雜交,就先學會這幾個單詞吧。我教過三遍,她就開始默寫,剛寫好"授粉”單詞,藥罐就“咕嘟嘟”滾開了,她“呀”的一聲就去取罐子,卻“啊啊”地驚叫著,剛把罐子放到桌上,就把手擱嘴上直吹氣。我忙看時,中指已燒起一個水泡來。我慌了,她卻從頭上拔下一根長發來,用針引過,挑破水泡,說: “不要緊,讓它慢慢往出流水。你看我‘授粉’寫得對嗎?” 她寫得完全正確,而且那字母清晰、流利,就象她人一樣苗條、溫柔、漂亮。 臨走,她向我約法三章: ―、每天晚上教她兩個小時外文。 二、隔天晚上考試前一天的成績。 三、每天三次中藥由她煎熬。 從此,每天早上我還在炕上躺著,就聽見滿兒在斜對門的屋里念英文了。她學得很快,幾乎每天晚上的考試,成績都是優秀。晚上十點左右,月兒回來了,她在大隊農田基建隊里,每天沒有早回來過;一回來,就來我這兒,立即便滿房子是她的笑聲了。她話題總不離他們基建隊,我已經很熟悉他們那些未見面的戰友了。我知道李三虎是個頑皮的家伙,他會一眨眼功夫就躥上五丈高的白楊樹梢上,而且一個猛子扎下河灣,好大一陣都不露出水面。基建隊杠木頭,挖河泥什么的,他是第一個少不了的。我知道張用是個憨頭,他不喜歡和她姑娘家在一塊干活,她們就說他“封建分子' 可有一次她和他抬石頭,他卻總是偷偷把繩拉到自己跟前,她偏嫌他是小看女同志,和他吵,他竟委屈得抹眼淚水兒。我還知道韓芳兒說話最尖刻,她月兒誰都不怕,就怕芳兒, 因為芳兒當眾給她起了個外號“笑呱呱雞”,搞得現在人人都這樣叫她! 當月兒這么又說又笑的時候,那滿兒不知什么時候拿了本書進自己的房里去了。她娘就在上屋罵開了:“月兒!沒黑沒明,你笑不死!” 她就問我:“陸老師,笑也是錯嗎?” 娘又在上屋罵:“我象你這么大,一天啥事沒干?哪有你這么笑的 ?!” 月兒就說:“你那時想笑笑不起來。你沒笑過,就嫉恨別人笑!” “這死女子! ”娘說,“你還小哩?十八的人啦,也該生個心啦!” “年紀大了就不準笑了嗎?” 娘噎住了,過了會說:“你也該學學你姐的樣……” “我學不會。她學外語有用,我用不著。就是甩得著, 我也坐不住,你不是說我是屬猴的嗎?” 我說:“月兒,你也可以給你姐作個幫手嘛!” 她想了想,說:“對。可不知人家稀罕不稀罕。” 我便到廚房給藥罐添水,回來要給她再說什么時,卻見她一頭歪在我的炕上睡著了。 我就勢拉了門,到滿兒的房子來了。這里可真是個試驗室了:盆盆罐罐、筐筐袋袋,裝的全是各類種子,上邊一律貼著型號,豐產1號”、“豐產10號”、“東風206號”、“爭光38號”;那墻上則掛滿了各種試驗比較圖、觀察記錄本、歷年時令變化表。本來就很小的屋子,被擠得那張簡單的床鋪只好安在屋角了。滿兒正坐在燈下,用放大鏡看幾樣麥種;我發覺了窗紙上貼著一幅“布谷飛過麥海”的窗花,那布谷的紅嘴兒張著,似乎使人能聽到那悅耳的豐收的序歌。 “又搞出什么新品種了?” “你快來看看!”她喜歡得叫著,“你給它起個名兒吧。” 我走近一看,原來是一把奇怪的麥粒:那顆粒兒比一般麥粒兒長一倍,兩頭尖尖的,泛著淡綠色。這是什么麥粒呀?她說:這就是她們搞了三年多的遠緣雜交新品種。 我驚呼起來,掂著麥種在手里,只覺得沉甸甸的,它里面包的面粉比一般麥粒多一倍呀!哪里是面粉呢?它是滿兒她們的心血啊!我不禁叫道: “就叫它‘勝利麥’吧!” “不,”她輕輕笑了,這還不能算勝利了,它還有很多明顯的不足:一是粒兒不飽,再是顆粒間差大,還有個兒太高,我們還要向理想的高度攀登,就叫它‘攀登麥’吧。” 好名字!我問起下一步怎么個攀登法,她說:他們準備以這“攀登麥”為基礎,再和別的良種麥雜交,到那時出了新成果,一定要叫它“勝利麥”!近幾天,外地給他們寄來了好多良種麥,明年就分片雜交試種。但是,為了多方面雜交比較,他們決定到后山隊采集一些高寒優良麥種,只是人手 抽不過來;去后山又得走三十里路。 我高興地說:“月兒說,她可以給你作幫手。” “我常怨她單純,慌三慌四的。” “那我倆去吧,我也可以看看后山是什么地方:你們這兒麥早收清了,那兒才剛收,差異為什么這么大?” 第二天早,我和月兒過了清影河,趕到了后山。后山果真麥子正收到緊張處,我問月兒為什么山下山上這么大差異,她又反問說,那我為什么就愛笑呢?” “誰知道你為什么呢?” 一時把我問傻了。 “那你去問我姐姐吧。”她笑著說,要問我嗎?我可以告訴你:修田為什么土層不能亂?筑壩為什么是拱形?破石頭怎樣認紋路?打炮眼怎樣套八字錘?” 征得后山大隊同意,我們就在麥田里選種。終于發現有五株小麥桿兒高出一般麥來,那稼兒又粗又長,顆粒飽滿;我們就象揀寶貝似的掐下穗來。日頭在廊下端了的時候,開始往回走,月兒就一路擺弄著麥穗,又笑開了,說:她姐姐一定會高興的,再也不會說她是只會笑的傻站娘了。我問: “你姐姐愛你嗎?” “愛,也不愛。”她說,“人家愛……愛科研。” “為什么愛科研呢?” “她說她有個理想。” “什么理想呢?” “她說隊里規劃是兩年建成大寨隊,他們科研站就要首先做出貢獻,最少拿出四項新成果!” 我心里一震,要說出什么,卻不知怎么說。抬頭看著天空,天空晴得萬里無云,清潭一般的藍。天空有多高呢?路兩旁的生產隊大場里,是一座麥堆,一座麥堆,人們在那里裝糧,時不時傳來過秤員那長長的報數聲…… 這當兒,我們來到清影河上,月兒讓我從橋上走她偏脫了鞋從水里走。見我好久不言語了,下河時,突然問道: “陸老師,什么叫戀愛?” 我驚奇了:她怎么問起這個? 她沖著我就“咯咯咯”地笑了,湊近耳朵悄聲細氣說: “我姐姐一定愛上什么人了,她的信天天都有!我査對了,有一種筆體的信來得最多。” 我逗樂了:“這本來是應該的呀,再說,來信多的就是在戀愛嗎?” “她天天在盼信,盼得可慌哩!” 說完,她就笑著向前跑去了。那河水濺著白花兒。河風刮起她的紅衫子,就象河中開了一朵荷花。我喊她慢點慢點,她跑得更歡了。突然一個趔趄,倒在水里了;趕忙爬起來,但立即又撲在水里了。原來她手中的麥穗兒被水沖走了,她沒命地去抓。我害泊出事,大喊大叫要她別管了,她不理我,終于抓住了,但是只剩下了一穗,其余都都被卷進河底去了。 她從河里爬起來,渾身精濕,坐在岸邊哭起來了。我勸說幸好還有一穗嘛;再說,光哭就能把麥穗兒哭回來嗎?她不哭了;卻要我一定坐下,自己又跑到河沿亂石堆去,揪掀這塊石頭,翻翻那塊石頭,一會兒逮來五只大螃蟹,站在我面前時,“咯咯咯”地又笑了:“陸老師,我不是干姐姐那號事的料子。我將功補過,逮了這幾個螃蟹燒給姐姐吃!” 夜里,我已經躺下了,突然聽見門外有哭聲。誰怎么啦?我穿起衣服出來看時,院里沒有人,走出院外,就在月兒和她娘拽布的地方,坐著一個人,月光下搐動著肩膀,哭得好傷心。走近一看,竟是月兒!原來姐姐知道她白天在河里丟失麥種的事后,對她發了火,那火大極了,她從來沒見過,而且把那幾個螃蟹一下子扔出幾丈遠! “她老早就怨我沒理想,沒心機,她這次是存心和我過不去!”月兒憤憤地說。 “她對你還有什么過不去的事?她還不是為了種子?”我說。 “種子就那么金貴?明年試種不了,后年不會種嗎?” “那就錯一年呵!如果明年試驗成功了,早推廣一年,那就要增產多少糧食啊!” 月兒不言語了,倒在我懷里說陸老師,我以后再不笑 了,你監督吧!” “又傻開了!”我笑著說,“為什么不笑呢?姐姐不是叫你整天哭喪個臉,是要你生心,也有個理想啊!” “那我現在怎么辦昵?” “走,向姐姐賠不是去。” 我們走進滿兒的房里亮著,人卻不在。桌面上是一疊來信的信封,那信已用鐵夾夾在一處,掛在了墻上。月兒一看那第一頁上的字跡,就叫著說: “陸老師,又是那一個來信了! ” “哪一個?” “你念吧。我還嫌臊哩!” 她笑得要死,坐在一邊翻報紙,卻豎起耳雜聽我念: 滿兒: 接到你的信,我高興透了,我在床上連翻了三個斤斗,叫著你的名字,哎呀,天知道我做了些什么!現在,請接矣我的祝賀: 舉起茶杯來,干杯! 月兒“呀呀”地叫起來,趕忙用手梧耳朵,“丑死了!丑死了!” 我繼續念下去: 算起來,畢業已經六七年了,我做了些什么呢?醫療技術上提高得太慢了,可你,培育了“豐產1號”后,又和你的戰友培育了"攀登麥”!說句笑話吧,昨兒夜我做了個夢,那“攀登麥”經過雜交,又培育出了一個新品種,那麥粒兒比普通的要大兩倍,已經全國推廣。哈,那麥浪滾滾,我坐在那麥穗上,怎么跳,怎么蹦,也掉不下來! 滿兒,在我們團支部大會上,我念了你的信,大家提出一定要支持你們的試驗,盡快使“攀登麥”成功。我們集中力量挑選了這一袋最好的麥種給你寄去,讓它和“攀登麥”雜交吧。還需要什么幫忙的,盡快告知,我們盡一切力置,做你的幫手;因為這不是你個人的事,而是一場革命啊! 再:隨信寄去偏方藥單,一日一劑,五劑一個療程,共需三個療程…… 我大聲地念著,突然覺得手上有熱乎乎的東西,抬頭一看,月兒不知什么時候站在我的身邊,兩眼盯著信,那眼淚正從眼眶里撲撲簌簌往下掉…… “你怎么啦?”我趕忙問。 “姐姐是我的姐姐吧?可我……” 我緊緊摟住了月兒!我感覺到一個天真少女的一顆純潔、美好的心在跳動,跳得那樣的厲害! “陸老師,”她又問道,“我笨不?” “不呀。” “我坐得下來嗎?” “能呀。” “那你教我測量知識吧,隊里搞人造平原,要我參加規劃,可我不敢上場……” 我說我不懂測量,她就要我到城里后給她捎買幾本有關測量方面的參考書籍。我答應了。我看見她又“咯咯咯”地笑了。那滿臉的淚珠兒全笑濺了,象荷花瓣上的露水珠兒一樣。這時,我們聽見門外有腳步聲。月兒說姐姐回來了。 果然,一會兒,我就聽見了輕輕的背誦英語單詞的聲音。 滿兒回來說,剛才大隊黨支部書記叫她去,通知她到省里去參加一個科技交流大會。明日一早就要動身了。 雞叫三遍的時候,我和月兒送滿兒搭上了汽車。這以后幾天,月兒每天起得很早,就在院子里背梯形地、扇形地、圓形地、三角地的測最公式。我隔窗看見她就站在井臺葡萄架下,一邊掐著葡萄葉,一邊低聲地念。當大家都起床了,就見她用掃帚掃出一堆撕成碎末的葡萄葉去。晚上回來,就到我房子來讓我出各種地形的題讓她算。 她竟比滿兒還要聰明,每次算完以后還要給我講解一番。但是,當她每次從我房子滿意而走時,那“咯咯咯”的笑聲就在滿院子響開了。 我該回校了。那天,姨和月兒娘把我送到村口,卻沒見月兒。她娘說,她上工去了,派人去叫她,還沒見回來。我只好怏怏地向車站走去,只說見不上她了,可快到車站時, 她卻滿頭大汗地跑來了。 “陸老師,你能永遠不走就好了。你可以督促我學得快些。”她說。 “我放假了,一定再來!回城后,馬上把有關測量知識的書寄來。”我說,突然想起了什么,從網兜掏出那幾本外文書讓她轉交給滿兒。她高興地說: “好,這回你送我們書,到明年,我和姐姐就送你‘勝利麥!” 正好,到省城后,我竟與滿兒在電車(www.lz13.cn)上相遇了,她正抱著一本《英漢對照小叢書》看。我問起會上的事,她說關于遠緣雜交,外地提供了好多經驗,對她的啟發很大,她決心回去后,下功夫加緊試驗。我說:啥時候能成坊呢?她說:這怎么回答呢? 一年不行,再干一年!困難可能不少;但是,她用英語告訴我: “Sure to be successful!”(一定會成功!) 賈平凹作品_賈平凹散文集 賈平凹落葉讀后感 賈平凹:懷念父親的文章 賈平凹:夏河的早晨分頁:123

琦君:七月的哀傷 一 七月里下午炎熱的太陽,曬在天井中央青石板走道上。曬得青石板亮晶晶,白晃晃的,像蒙上一層薄霜。云弟卻赤裸著上身,跪在中間那塊最亮最寬的石板上。頭發里,額角上,冒著黃豆大的汗珠,汗珠一直往下淌,滴在濕淋淋的短褲腰上。短褲貼著屁股,褲腳管撕破了一大塊,掛在大腿上滴水。 我站在他旁邊,輕聲對他說: “弟弟,喊一聲阿娘,說下回不敢了,你就可以起來了,太陽猛,你不能曬著呀。” 他閉了下眼睛,眼淚也像黃豆大的汗珠,沿著面頰滾下來,可是他抿緊嘴唇不作聲。 “說呀,身上這么濕,你會曬出病來的。” “姊姊,不要管我,我要曬嘛。”他咬咬牙,一副視死如歸的神情。 “美惠,你站在那里干什么。他不怕曬,你也不怕曬嗎?” 阿娘大聲地喊我。 我用手背抹去淚水,走到她面前,求饒地說:“阿娘,原諒他吧,別讓他跪著了,他說他下回不敢了。” “他說啦?我怎么沒聽見?叫他再說一遍呀。” 我又跑到他身邊,拉拉他手:“你說呀,弟弟,你說再不到小河去游水了。” 他使勁摔開我的手,還是咬著牙不說話。 “小心你會中暑啊,這么熱的太陽曬在濕淋淋的身體上。” 我拿手帕擦去他臉上一條條掛下來的汗,“她罰你也是要你好,她怕你游水淹死呀。” “淹死就淹死。”他忽然爆炸性地大哭起來。 “好,淹死就淹死,你自己找死,你這個死東西。”阿娘也暴跳起來。 事情越發不可收拾了。我的心狂跳著,血沸騰起來,我一把拉起云弟說:“走,我們到大花廳去。” 云弟一骨碌站起來,我們拉著手不顧一切地跑了。繞過大理石屏風,跑進四面鑲五彩玻璃的大花廳,這里是我小時候與小明捉迷藏玩曹操招兵的好地方,現在卻四角布滿了蜘蛛網,紅木縷花八角桌子上蒙著厚厚一層灰。玻璃門全緊閉著,一股撲鼻的霉氣。我檢起墻角的一只雞毛撣子,撣了下椅子與空榻床上的灰,對云弟說:“快把濕褲子脫掉,我去找干凈衣服給你穿。” “姊姊,喊玉姨,玉姨會給我拿來的。還有,要她給我偷兩個燒酒泡楊梅。” “你真是不怕挨打,剛罰了跪又要偷吃東西了。” “燒酒楊梅去暑氣的呀!” 我點點頭,去喊玉姨,玉姨在廚房里忙做晚飯,云弟為著游水跪在青石板上的事,她全不知道。我告訴了她,她眼圈兒馬上紅了。丟下鍋鏟,就去打了一盆熱水,拿著毛巾和短衫褲。和我偷偷從后院門繞到大花廳去。因為這樣繞,坐在東廂廊下的阿娘就看不見我們了。 云弟光著身子在磨磚鬪花地上一二三四地跳房子。玉姨指著他生氣地說:“你呀,真不乖,活該挨打。” “哼!”他抽了抽扁鼻子問,“阿娘怎么樣?” “我沒看見她,也沒聽見她大聲說話,大概氣過了,回頭你去喊她一聲,就沒事了。”玉姨勸他。 “我不去喊她,死也不去。” “別這樣,她平時對你還滿好的。” “她哪里對我好,她恨我,我知道她恨我。” 玉姨無奈地看看我,蒼白的臉色,憂傷的眼神,烏亮的頭發上別著那朵令人看了傷心的白花,我也不由得伸手摸了下自己頭上的白花,回頭看看云弟說:“弟弟,你以后要格外聽話才好,爸爸去世了,你現在是家里唯一的男子漢了。你應該懂事點,像個大人。” “我真巴不得你一下子就長大。”玉姨幽幽地說。 “我已經在長大了,玉姨,您放心,我長大了一定孝順您。” 云弟挺起胸脯說。 玉姨笑了笑,用熱水毛巾給他擦干身子,穿上衣服。 “咦,燒酒泡楊梅呢?姊姊忘記說了嗎?” “今兒櫥門鎖了,鑰匙掛在阿娘紐扣上。”玉姨烏溜溜的眼珠轉了一下說,“有了,跟我來。” 她拉著云弟的手,我們穿過池塘與假山石,走進暗洞洞的后書廳。這里是爸爸生前讀書拜佛的地方,左手套間是爸爸的書房,四壁全是書櫥,靠窗一張桃花心木嵌太湖石的書桌,桌上筆硯文具齊全。爸爸原都坐在這兒念金剛經、吟詩、寫信,可是自從他生病以后就很少來。每天倒是我坐在這兒念十遍心經,保佑爸爸病好。玉姨每天端來一碟芝蘭與茉莉花,放在案頭,再供一碟在左邊大廳的佛堂里,焚上檀香。玉姨總是叫我再捧一碟放在爸爸病榻邊的小幾上。玉姨很少上樓到爸爸臥房里,除了這三餐飯和給爸爸擦身子。現在,玉姨更用不著去了,因為爸爸去世已經兩年。倒是這個書廳,玉姨卻每天都來,在佛堂前與爸爸的牌位前上香。現在,長條桌上兩處都供著芝蘭與茉莉花。檀香的氣息,薰得這幢幽幽的屋子,顯得格外沉靜、冷清。玉姨在爸爸牌位前取下供著的一碟燒酒楊梅,遞給云弟說:“你吃吧,吃了爸爸會保佑你身體好、讀書聰明。”她又取下佛堂前的兩個對我說:“我們也吃,一人一個。” “沒關系嗎?”我問。 “天天都是我來供,換上新鮮的。” “以后天天都給我吃。”云弟說。 “吃多了上火,會流鼻血。”玉姨拿起云弟換下來的衣服說,“我要去做晚飯了,等下你從后院邊門到廚房里來吃飯。” 我在爸爸書桌前坐下來,望望靠墻壁排著的書櫥,對云弟說:“弟弟,你要用功讀書,不要一天到晚只知道玩,這些書將來都歸你讀。” “我要念那么多書呀,誰教我呢?我現在才小學三年級。” “慢慢來,十年以后,你就念大學了。” “十年好長啊,姊姊,我真不愿呆在家里,阿娘這么兇。” “她是這種脾氣,心腸并不壞,我小時候也被她打過很多次。” “你不反抗嗎?” “我不反抗,反抗了爸爸生氣。我媽死的時候對我說,為了爸爸什么都得忍著點兒。媽就忍了一輩子。” “可是我不能忍,我是男孩子,我一定要反抗。況且爸爸也死了還忍什么?”他額角上冒起一條青筋,很生氣的樣子。 “弟弟,你真的恨阿娘嗎?” “她不讓我做這樣,不讓我做那樣,昨晚辛辛苦苦捉的螢火蟲,統統被她放了,說阿彌陀佛,罪過死了。我今天索性開起蒼蠅牢的蓋子把蒼蠅放了生,她又狠狠地打我,蒼蠅不一樣是生命嗎?” “你真傻,蒼蠅是害蟲呀。蒼蠅怎么可以放生呢?” “姊姊,看來我也是這個家里的害蟲。”他感慨萬千地說。 我不禁噗嗤一聲笑了。 我們姊弟倆在書廳里一直呆到天黑,玉姨送來一盞菜油燈,黃豆似的燈花搖搖晃晃的,偌大一幢書廳顯得越發幽暗陰冷了。我看看佛堂與爸爸的牌位,心里忽然害怕起來,我說:“弟弟,我們出去吧,快吃晚飯了。” “姊姊,我們到廚房里跟玉姨一起吃,不要在飯廳里吃。” “不行,還是在飯廳里吃吧,不然阿娘又會罵你的。” “咳,做人真苦,一點自由沒有,我考取了中學一定住在學校不回家。” “我不為你,暑假也不回家的。” “可是玉姨好想念你呢。” “我知道,我也記掛她。弟弟,等我們掙錢以后,把玉姨帶在一起,讓她享享福。” “對了,讓阿娘一個人在家里當孤老太婆。” “別這么說,她給你上學,給你做新衣服穿,她也是很疼你的,她打你罵你還不是為了要你好。她自己沒有兒子,你長大了也一樣要孝順她。” “好,姊姊我總歸是聽你的話的。等我將來大學畢業,當了差事,在杭州蓋一幢房子給阿娘住,玉姨呢!跟我住在一起好嗎?” “當然好。” 云弟細細的眼睛笑瞇成一條線,我知道他的小心眼中是多么愛玉姨! 二 晚飯以后,大家都在院子里乘涼,阿娘的氣也似乎過了,叫玉姨切開一個大西瓜,大家分著吃。云弟是頂喜歡吃西瓜的,啃西瓜一直啃到綠皮,可是今晚他卻無精打采的不想吃,我問他為什么,他說頭痛怕冷。阿娘說一定是白天游水受了涼,叫他睡覺。我和玉姨就陪著他上樓去,他躺在床上,就打起哆嗦來。我用被把他包緊,玉姨去熬了一杯姜茶給他喝下去,不一會他又發起燒來,燒得眼睛都紅了。阿娘走上來看看說,沒關系,出一身汗,明天一早就好了。可是玉姨總不放心,我們一直在他床邊陪著。玉姨不時抬頭望著墻上爸爸戴一頂白纓軍帽,掛著指揮刀的照片,微弱的菜油燈光一晃一晃的,照著她滿臉滿腹的心事。 “玉姨,你想爸爸吧。” “嗯,我常常夢到他,有時穿長衫,有時穿這一身軍裝。” “奇怪,我很少夢到爸爸。” “你在讀書,心都放在書本上,我在家里,一天到晚只有想以前的事。” “別想了,玉姨,過去的事想不完。” “唔,真的想不完。我想起第一天到你家的情形,大太太把我從綠篷小轎里扶出來,緊緊捏著我的手,我也緊緊捏著她的手,就像她是我的長輩,我的親人,她一定會對我很好的。” “我媽對誰都和氣,特別對你,你一進門,她就喜歡你了。 她說,可憐好好的女孩子,給人做偏房,還不是為了家里日子不好過。她告訴我你比我只大五歲,雖說輩份不同,卻像是姊妹,叫我要格外好好對你。” “你對我真好,沒有大太太和你,我真活不下去。可是大太太去世了,你又都在外面念書,我一個人好冷清,就只有一心帶大云云。云云雖說是二太太領的,卻一直歸我照顧,二太太是不喜歡管孩子的。” “玉姨,你好心有好報,云弟長大了會孝順你的。” “將來的日子怎樣誰也料不到。我想等云云大了進城讀書以后,我就到庵堂里修行去。” “別這么想,我那時書念好了,一定接你住在一起。” “真的?”她眼睛一亮,“你會要我和你做伴?我是個沒有讀過書的鄉下女人,跟著你是個累贅,況且你將來要結婚成家的。” “無論怎樣,我都一樣看待你。媽多少次對我說過,說你性情好,心腸好,叫我永遠要照顧你。” “你真好,大小姐。” “你怎么還這么喊我。再這樣叫喊我要生氣了。” “從到你家起就這么喊,改口很難了。” “叫我美惠吧。” 她笑笑,看看漸漸睡著的云弟,又望了眼爸爸的照片,嘆一口氣說,“前天是云云的生日,卻是你爸爸的忌辰,他不懂,還吵著要穿新衣服,要吃面,又被二太太打了一頓。他的命跟我一樣的苦。” 我聽了不由得一陣心酸,勉強忍住眼淚說: “媽媽說,命苦的孩子會有大成就,云弟將來一定會出人頭地的。” “都靠你好好帶領他了,我是個沒有知識的女人,就為這樣,二太太才看不起我。” “別把她放在心上了,她對人就是這么一陣風一陣雨的。 當初爸爸娶你也是她的意思,娶了你又天天給你氣受。云弟也是她要領的,領來了卻一概不管,統統交給了你,幸虧有你,不然恐怕他早跑了。” “他有一次跟我說,他受不了這個氣,要跑回山里找自己的親媽,寧可吃甘薯種地。我勸他忍耐點,在這里有書念,只要長大一點,去城里念書就好了。回山里種一輩子的地有什么好呢,他才想開了。他這么點大,心眼兒可多呢。” 阿娘叫用人送上來一包翹胡子仁丹,叫云弟吞下去。告訴玉姨明天別給他吃東西,餓一天準好。 我們聽見她敲著拐杖,一步步上樓回自己房里睡覺了。她年紀不滿五十,走路卻總拿著根拐杖,咯咯咯地一聲聲敲在每個人的心上。她隨便走到哪兒,都是一個人,拐杖的聲音那么單調,她的影子也是那么孤獨。我時常望著她的背影發愣。她的背脊厚厚的,可是已顯得有點駝,像是負荷著很重的擔子。想起幼年時看她苗條的身材,雪白的皮膚,走起路來很有風姿的樣子,現在竟像換了一個人。她永遠不再年輕了,也不再像爸爸在世時那么威風,那么幸福了。她雖曾使我母親半生咽下眼淚,郁郁而終;她也曾使我刻骨銘心地恨過她;但現在,這一份恨卻隨著歲月的飛逝而逐漸消失。相反的,隨著她的老去而對她漸生憐憫之情。她沒有親人,沒有朋友,她卻硬撐著要保持她的威風,人人敬而遠之,連她要當作自己兒子的云弟對她也無絲毫依戀。我忽然感到一陣悲哀,由于這個家的離散而感到悲哀。我想象有一天地老了,走不動了,躺在床上哼,云弟帶著玉姨過著母子相依的幸福日子,我又遠在異方。她豈不是孤孤單單,無聲無息地死去? 她那敲著單調聲音的拐杖落在床邊,連拾都沒有人替她拾……想到這里,我不由得長長地嘆了口氣。 “你在想什么?”玉姨問我。 “想阿娘。” “你想她干什么?” “剛才聽到她爬樓梯的聲音,好像很吃力的樣子。” “她再吃力也不要人扶的。” “其實她要是對你好一點,你是會好好照顧她的。” “她也沒什么對我不好,自從你爸爸死后,她倒是從不用貓逮耗子似的眼光看我了。她只是時時在說話里透露一種意思,我一聽到她那樣的口氣,就止不住心酸。” “她透露的什么意思?” 她遲疑了一下,慢悠悠地說:“她要我回娘家,不必在你們家守下去了。她還叫五叔婆問過我,給我三十畝田,五兩金子,叫我回娘家,好好再嫁個人,說我沒男沒女年紀輕輕的,何苦在這里守寡。” 我聽了暗暗一驚,呆了好一陣子,心里也不由的在想,玉姨這么年輕,何苦為爸守一輩子,阿娘這意思又未始不對。只是以我與玉姨的感情,和她對云弟的這份愛,我又何忍說這話。我若是也說出這意思,該叫她多傷心。于是我望著她慘淡的神情,好半天才說: “阿娘倒也沒什么壞心意,只是我知道你是無論如何不會的,我和云弟也舍不得你。” “不知怎么的,我就是舍不得他,從他一歲抱來起,就一直是我帶的。你爸爸還說他像我,就像是我生的,你媽也叫我好好撫養他,就當自己親生的一樣。說也奇怪,云云小時候,每回我抱著他在你爸爸面前玩的時候,我就有一種很奇怪的感覺。”她下垂的眉梢略微抬了一下。眼角露出點笑意。 “什么感覺?” “就好像他是云云和我兩個人的爸爸。” “你覺得我爸爸像是你爸爸?”我吃驚地望著她。 “嗯,因為我和云云兩個都是苦命無依的孩子,他的眼睛看看云云又看看我的時候,就叫我有這種感覺。” “玉姨,你究竟喜不喜歡我爸爸呢?”我忍不住問她。 她茫茫然地抬起眼睛望著壁上的照片,蒼白的兩頰泛起淡淡的紅暈,低聲地說,“我也迷迷糊糊的不大清楚。” “你覺得他喜歡你嗎?”我們雖這么知心,但這是我第一次這么問她。 “我不知道。不過有一次他狠狠地打了我。” “他打過你?” “他還使勁擰我的手臂,把我擰得一塊青一塊紫的。” “為什么?” “他說聽二太太說我送表弟到后門口時,說了好半天話。 他不許我跟別的男人說話。” “爸原來這么專制,你恨他嗎?” “我不恨他,他那么擰我打我,我反倒忽然喜歡起他來,不像平常那么怕他了。我想他不準我跟旁的男人說話,一定是喜歡我的。那一夜晚,我伏在他胸前哭到天亮,不是委曲而是感到興奮、幸福。我像忽然找到一樣從不曾有過的東西似的。”她的雙頰越加紅潤起來。 “玉姨,你是很愛我爸爸的,他也很愛你,我相信。” “我不知道。”她又淡淡地說。眼睛一直望著壁上的照片,“從那以后,他從沒有再那么兇狠,也那么熱的對過我。他拿眼睛看我的時候總是那么溫和、慈愛,和看著云云時是一樣的。那里面好像多了點什么,也像少了點什么,使我安心,也使我覺得虛晃晃的。后來,我也就慣了,尤其是當著二太太,他用那種眼睛看我時,我好像有了保護,有了依靠似的,很放心。” “還是因為我爸爸的年紀跟你差得太遠了,每回我聽見他吃力的咳嗆聲,看著他額角的白頭發時,我總替你擔心。” “我也很擔心,我總想,如果他死了,我就投井。因為二太太一定更不會容我。倒沒有想到她反倒比以前對我好了。還有云云這樣要我,你更對我好,所以我也就想開了。” “千萬不要有那種傻念頭,日子一定熬得出來的。” “大小姐,你不知道,這個家有多冷清。打從太太去世以后,你又出門讀書了,我越加的沒有訴說心事的人了。每回我看見二太太在大廳的佛堂前和你爸爸的牌位前上香,跪上去,站起來,像很吃力的樣子。我只想上前扶她一把,跟她說說話兒,我想她總也想找個伴兒說說話的。可是她總是沉著臉,一聲不響,心事重重的樣子。我覺得這幢大房子就像一座舊廟宇,里面只住著兩個尼姑。白天人來客往不覺得,晚上可真冷清,若是沒有云云,我真不知怎么過日子。” “玉姨,云弟這么愛你,你應當快樂一點。” 我看看云弟,他昏昏沉沉地睡著,臉頰緋紅,嘴唇燒得干干的。微弱的菜油燈搖晃著,可是窗外卻瀉進銀白的月色。 夜已帶有早秋的涼意,我勸玉姨躺下休息,我也回自己臥室睡下了。 三 云弟一連兩天不退燒,只是昏昏沉沉地睡,偶然醒來就嚷著要吃西瓜。可是郎中吩咐生冷的不許吃,二娘還不準他喝稀飯,說發燒吃東西會轉傷寒。我看看土郎中的藥一點不管事,灌得云弟直吐,就勸二娘送他去城里爸爸的朋友張伯伯的醫院。她倒也沒了主意,就答應了。我和玉姨陪云弟雇了一條小烏篷船進城去。從鄉下到城里是三十華里水路,小船要搖兩小時。那是下午三點鐘光景,太陽正曬得熱,船夫拉上烏篷,小小的船身又悶又熱,云弟包著毯子躺在中艙,我與玉姨兩頭坐著。只聽船夫用力地劃著,船底的水聲嘩嘩的響,船是那么的慢,每進一寸都是很艱難似的。平時我對于滿眼的青山碧水,總是盡情地欣賞,可是此時的心情卻只有焦急。玉姨眉峰緊鎖,不時用手摸云弟的額角。 “怎么一滴汗沒有?能出點汗就好了。”她喃喃著。云弟睜開眼睛似清醒非清醒地望著我們,又望望篷頂。 “云云,我們在船上,我和姊姊帶你去城里張伯伯的醫院。”玉姨附在他身邊輕身地說。 “我不要打針,我不要打針。”他喊起來。他從小就怕張伯伯打針。 “不打針,只吃點藥就好了。”我安慰他。 “阿娘呢?”他問。 “她在家里,只我和玉姨陪你去。” 他燒得紅紅的臉頰展出了笑容。 “我們住在醫院里嗎?”他又問。 “哦,一直到你完全好了才回家。” “好了也不要回家,我要在城里玩,逛公司,買好多玩具,姊姊,你有錢嗎?” “有有,等你病好了,你喜歡什么我給你買。不夠可以向張伯伯借。”因為我知道張伯伯很喜歡他。 他點點頭,又閉上眼睛睡了,可是他的呼吸好像非常困難,嘴角不時流出白沫來。 我心緒煩亂地望著篷外的一角天空,天色在變了,山頭上的云層逐漸堆上來,又黑又厚,傾盆陣雨即將下降。船夫把兩邊的篷蓋拉下,船艙中頓時一片黑,只從篷縫中漏進一點點微光;船劃得快,船身搖晃得更厲害。霎時間雷電交加,雨點像箭似的射在篷背上,幾乎要射穿那粗厚的篷壁似的。斜風雨從一邊的篷隙中掃進來,雨水沿著船艙板淌下來,我與玉姨坐的地方全濕透了。我們怕水流到艙底,浸濕了云弟的背脊會受涼。兩個人把他抱起來,讓他躺在我們的身上。他咳嗆著,驚慌地緊緊摟住我們,他的身體火燙地壓在我胸前,我用額碰碰他的額,更覺得熱得炙人,究竟是什么病,燒一直不退,會不會是肺炎呢?雷雨越來越大,小船在風暴中掙扎著,搖晃著。黑黝黝一片中,就像世界上只剩下我們三個人,那么的孤弱無援。玉姨焦急得只是念佛。這時,我忽然想起了小時候漲大水,和母親坐船逃水的情景,也是這般的風雨交加,漆黑一片。母親緊緊摟著我說:“靠緊媽,不要怕,菩薩會保佑我們的。”母親遇到患難,或吃苦受罪時總是說菩薩會保佑我們的。她一生把命運交給菩薩,到死都毫無怨言,而且她逝世時是那么平靜安詳,吩咐玉姨多多念佛,如今玉姨又在念佛,我頓時感到生死邊緣的那一份出奇的寧靜,與冥冥中神靈的主宰。我也仿佛聽到了母親的低喚,不由捏緊云弟的手顫聲地說:“不要怕,大媽會保佑你的。” “大媽?大媽呢?”高燒使云弟神志又不太清楚了。 “現在沒有大媽,是玉姨和我陪著你。” “大姐,我也要大媽。”他咳嗆著,喘息著。 “他從前有病,大太太老是坐在床邊陪他的,所以他想她。”玉姨說。 “我媽會保佑他的。”我喃喃地說,可是我的眼淚已滾下來了。 雨停的時候,我們的船剛剛靠埠。雨中傍晚的埠頭,顯得特別混亂嘈雜,熙熙攘攘的車輛行人,與上船來搶兜旅客的旅社茶房,把從未來過城里的玉姨,攪得手忙腳亂。在平時,第一次進城的云弟真不知會高興得怎樣,可是今天他只是吃力地喘息與咳嗆著,疲乏地閉著眼睛。我們雇了兩輛黃包車到了張伯伯家,張伯伯與張伯母看見云弟這副情形都大為吃驚,安頓他躺下病床以后,張伯伯用聽筒仔細聽著云弟的胸膛,他的神情是嚴肅的,雙眉是緊鎖的。 “怎么不早點來或坐個汽船趕來呢?” “什么病,張伯伯。”我與玉姨同聲問。 他閉緊了嘴沒有回答,雙眉蹙得更緊了。 “是肺炎。”到外面以后,他低沉的聲音告訴我們,“在風雨中又再受了涼,很嚴重。可恨的是我們整個城市里沒有這種特效藥,交通不便,藥進不來。” “不要緊吧,張伯伯。” 他嘆了口氣說:“無論如何,我得想辦法救他。” 仁慈的張伯伯與張伯母幾乎陪著我們兩天兩夜守在云弟床邊。打針、喂藥、用冰囊,可是云弟的呼吸似乎愈來愈困難,鼻翼一翕一翕的,雙眼緊閉。一陣狂咳,白沫流出來,白沫逐漸轉為鐵灰色,他似已進入昏迷狀態,不省人事了。 張伯伯焦急地說:“趕緊打長途電話,叫你們阿娘來吧,情勢太嚴重了,我的醫院設備不夠,馬上要轉公立醫院。” 可是我們不及把他轉公立醫院,阿娘也不及趕來。深夜里,云弟的體溫驟然下降,下降到四肢冰冷,臉色發白,口中吐出大量的黑水,是一種什么古怪的病呢?張伯伯說是肺炎與腸炎的并發癥。戰亂中的小城,沒有一種藥能救治他,我們就這么束手無策地,眼看可憐的云弟與病魔掙扎到最后一分鐘。到最后,他似乎清醒了,腳手無力地動了一下,疲倦的眼皮睜開一線線。玉姨與我啜泣著,低低地叫喚他,他枯焦的嘴唇抽動了一下,目光是呆滯的,他已經奄奄一息了。我們緊捏著他冰冷的手,企圖拉住他體內游絲似的生命,可是連張伯伯都無能為力,我們只有痛哭,只有不斷地呼喚。我怎么能相信四天前還活活潑潑的云弟,會一下子被死神抓去呢?我們哭倒在他的床邊。在彌留中,他忽然清晰地輕喊出一聲“大媽”。 “啊,云弟,你喊誰,誰來了?” “大媽,我看見她了。” 我馬上跪下來哭著祝禱:“媽,保佑云弟,別讓他去,別讓他去啊。” “阿娘,阿娘也來了。”他又喃喃著:“阿娘,我聽話了,我不游水了,啊,我腳手好冷啊……” 他顫抖起來,我們緊緊摟住他,好久、好久,他突然停止了發抖,一切都停止了。兩題淚水從他眼角淌下來,他永不再哭了。 “一種古怪的病狀。”張伯伯槌著桌子沉痛地說:“不知是不是我誤了他。” 玉姨與我不能再說一句話,我們都幾乎昏厥了。這突然的變故使人難以置信。我們不能想象,我們以后怎么能沒有云弟,怎么能不看見他蹦跳,頑皮,怎么能不聽見他哭與笑。 我們怎么能失去一個如此被我們愛著又是如此愛我們的親人呢?我伏在云弟的身邊哭著禱告:“媽,云弟臨終時在喊您,您真的來了嗎?是您接走他的嗎?難道你在另一世界里記掛他,還是你感到寂寞呢?告訴我,媽,您在哪里,爸爸在哪里,現在你們三人在一起了嗎?” 這一連串的死亡,頓使我感到人世的無常。我茫茫然地望著玉姨,她癡癡地像一具蒼白的石膏像,頭發散亂著,發上的白花垂下來。她晃晃悠悠地問我:“云云真的去了嗎?他怎么會這樣就死的呢?”誰能回答這個問題呢?這也許是天意,天意要使我們家門庭衰落,連一個男孩子都留不住吧。 四 阿娘沒有再來城里,仍舊是玉姨和我伴著云弟的棺木,乘小船回鄉下。阿娘在埠頭接我們,她哭得雙眼紅腫,臉也浮腫。她對我們沒有一句盤問,只告訴我們已看好青云庵后面一塊地,暫時停放云弟的棺木。我們隨著她送棺木安頓在兩塊石凳上,燒了點紙錢。此處荒草漫煙,闃無人跡。只有寺后颯颯的山風,陣陣吹來,阿娘穿一身黑旗袍,頭發亂蓬蓬的。她仍撐著她那根拐杖,背顯得更傴僂,好像拐杖都撐不住似的,我上前扶著她說:“回家吧,過幾天我再來看他。” “云云,都是我害你的,我不該一天到晚罵你,我不該罰你跪在太陽地里的青石板上。云云,我害死了你,我對不起你啊!”她忽然大哭起來。 “別哭了,這是天數,怨不得誰的。” “他死的時候說什么沒有?” “他喊你的,他說以后聽話了。”玉姨邊說邊哭。 “云云啊,我怎么對得起你爸媽,你來我這里,我一天也沒有對你好過啊!云云。” “阿娘,過去的不要再提了,你對他沒有不好。”我哭著勸她。 天色黑下來了,山風吹起了紙灰,飄落在云弟的棺木上,也飄落在我們的身上。我悲切地喊了聲:“云弟,我們先回去了,你安心在此吧,我們會來看你的。” 我與玉姨扶著阿娘,走進青云庵休息。阿娘沉重的身軀落在一張大竹椅里,她看去是如此悲傷、困頓,再沒有那副唯我獨尊的倔強神情了。她這副神情是逐日逐日消失的,爸爸去世以后,她就顯出獨力支撐的吃力樣子。然而她仍不時暴躁地責罵下人。無論做什么事,她總不認錯,不認輸。可是現在,云弟的死使她懺悔了,痛哭了。我相信她內心所懺悔的不止這一件事。她一生鑄下了多少大錯,造成了多少的人的痛苦,如今這些痛苦好像都集中在她一個人身上,她看起來像不勝負荷,傴僂得要倒下去了。她握拐杖的手在顫抖,淚水從她肌肉松弛的臉頰滾下來,滴在她稀舊的黑旗袍前襟上。我在她身邊勸她說:“阿娘,回家躺躺吧!時候不早了。” 扶她上轎以后,我與玉姨一路步行回去,天色已晚,稻田里陣陣秋風吹來,已帶寒意,我們在狹窄的田岸路上,一前一后的走著。稻禾上不時有蚱蜢飛躍而過,發出沙沙的聲音。到九月就可以收割的稻禾都已漸漸成熟,穗子迎風搖曳著,玉姨嘆一口氣說:“又快到割稻季節了,云云是最喜歡幫忙割稻的。捧稻草,拾穗子,每回我做好點心,都是他送到稻田里的。” “玉姨,別再想了,越想越難過的。我真擔心我出門讀書以后,你怎么辦呢?” “大小姐,我已經想好,也已經決定了。” “你打算怎么樣!” “我想搬到那座庵堂里去住,陪伴云云。他冷冷清清地停放在庵后面,會害怕的。” “千萬不要,玉姨,住在那里太寂寞了。” “我不是早跟你說過,從你爸爸去世以后,我就有這打算。 現在云云也死了,我已經什么指望都沒有了。” “不能這樣,我決不能讓你去住庵堂,孤孤單單過一輩子的。等我讀完書會接你住在一起的。” “那日子太遠了,大小姐,再說我也不愿累你。這些年,我已過慣了冷清的日子,索性讓我去那兒倒好。大小姐,你替我對二太太說一聲吧。” “她不會讓你去的,她也很寂寞。現在她是真正只剩下一個人了,你們要在一起做個伴才是。” “你不知道,兩個寂寞的人不一定合得來的。我沒什么話好跟她說,她也不會跟我談心事的。” “你如果一定想去陪云弟,我和你去住一個時候,等我出門去,你就回家來。” “不,要去就不回來了。請你跟二太太說,為我付點錢給庵堂里。我就可一直住下去了。” “玉姨,你還這么年輕,你以后會有好日子過的。” “沒有了,云云都丟下我去了。”她凄凄切切地哭起來。 “玉姨,如果我能不出門讀書一直陪你該多好。”我也嗚咽不能成聲了。 “你對我這么好,我會(www.lz13.cn)念經求菩薩保佑你的。以后寒暑假回家,只要來看看我就好了。” 我知道在玉姨極度悲傷之余,是無法勸慰她的。何況我自己的悲痛也正不減于她呢? 走到門口,在蒼茫的暮色中,我看見大門上的門神畫像,顏色都已一片片剝落了。門神腰帶上的玻璃亮片,都缺了好幾塊。記得云弟曾淘氣地挖下那些亮片來玩,還挨過阿娘的打。可是云弟也常常用紅綠玻璃碎片與樹膠把它補上去。現在這兩座門神像,將要冷冷清清的,沒人理會了。走進大門,就看見那一條長長的青石板走道,當中那塊云弟罰跪的大青石板,在暮色中還泛著蒼白的光,可是現在不是炎熱的中午,太陽早已下沉,月亮快要上升了。那是七月中旬慘白的月色,照得青石板寒冷而荒涼。 入夜以后,玉姨與我都不能入夢。菜油燈的燈花如豆,在大而幽暗的屋子里搖晃。我翻來覆去地想,如果我出門讀書以后,心里將永遠掛念著兩個人。一個是撐著拐杖在這幢暗洞洞的老屋中,一個人搖來晃去的阿娘;一個是孤零零坐在青燈古佛前面,敲著木魚清磐的玉姨。 (選自《菁姐》,爾雅出版社1985年出版) 琦君作品_琦君散文集 琦君:母親的書 琦君:媽媽的手分頁:123

JJ118RBR5VERG18E

苗栗Dyson v10吸塵器按鍵失靈維修推薦》

新北Dyson v7深層清潔推薦》 如何更換dyson吸塵器濾網?傑森工坊戴森家電維修經驗豐富屏東戴森吹風機維修站推薦》 如何正確清洗dyson吸塵器濾網?傑森工坊戴森吸塵器維修專業服務

留言列表

留言列表